首页 请复制到word或wps中编辑使用(ctrl+c,ctrl+v),vip用户页面底部可看到答案解析 公式上下对齐方法

八年级上册物理必刷试题

一.单选题

(共 15 小题)

1 . 下列事实中,应用次声波的是( )

A、海豚判断物体的位置和大小

B、用回声测海底深度

C、预报海啸和台风

D、去除人体的结石

【答案解析】C

A、海豚发出超声波后经过物体反射后返回,海豚可以据此判断出物体的位置,是利用了超声波定位的原理,不符合题意;

B、回声测海底的原理是:测出声音从发出到返回的时间t,则海底的深度h= ,不符合题意;

,不符合题意;

C、海啸和台风发出的声音频率都低于20Hz,次声波还具有很强的穿透能力,可以穿透建筑物、掩蔽所、坦克、船只等障碍物,科学家可以据此测到次声波,符合题意;

D、超声具有很大的能量,所以可以利用能量将结石粉碎,不符合题意;

故选C.

2 . 下列现象中没有利用回声的是( )

A、渔民利用声呐探测鱼群

B、医生利用B超观察人的身体状况

C、蝙蝠在飞行过程中靠发出的超声波遇到障碍物反射回的声波确定目标

D、录音棚内用软泡沫塑料隔音

【答案解析】D

A、利用声纳探测鱼群是回声的利用.故A不符合题意.

B、医生利用B超观察人的身体状况,是利用声音的回声传递信息,故B不符合题意.

C、蝙蝠在飞行过程中靠发出的超声波遇到障碍物反射回的声波确定目标,是利用声音的回声传递信息,故C不符合题意.

D、录音棚内用软泡沫塑料隔音是因为泡沫塑料是多孔的,隔音性能好,可以吸声或减少声音的反射.故D符合题意.

故选D.

3 . 某人站在峡谷之间,当他击掌后于0.3s、0.7s听见两次回声,若声速为330m/s,则此峡谷宽度为( )

A、165m

B、198m

C、22lm

D、330m

【答案解析】A

∵击掌后经0.3s听到一边山的回声;

∴这边山到人所经历的时间为:

t1= =0.15s,

=0.15s,

∵v=

∴s1=vt1=330m/s×0.15s=49.5m;

同理,再经0.7s听到另一边山的回声,

即人到另一边山的单程所用的时间为:

t2= =0.35s,

=0.35s,

s2=vt2=330m/s×0.35s=115.5m,

则峡谷的宽度为:

s=s1+s2=49.5m+115.5m=165m.

故选A.

4 . 关于声学的下列说法中,正确的是( )

A、回声是声音的一种折射现象

B、利用回声可以探测海水流动的速度

C、闻其声而知其人,是根据每个人发出的声音频率不同来判断的

D、控制噪声的措施有:防止噪声产生、阻断噪声传播、防止噪声进入耳朵

【答案解析】D

A、回声是声音在传播过程中遇到大的障碍物,从而反射回来的现象,不是折射现象.

B、知道声音从海面到海底再返回海面的时间,可以求出声音从海面到海底用的时间,又知道声速,利用速度公式求海洋的深度,不能探测海水流动的速度.

C、“闻其声而知其人”是根据每个人发出的声音的音色不同来判断的,故本选项错误.

D、控制噪声的三方面措施是:防止噪声的产生、阻断噪声的传播、防止噪声进入耳朵.

按照另一种说法是:在声源处减弱、在传播过程中减弱、在人耳处减弱.故本选项正确.

故选D.

5 . 下列关于声现象说法正确的是( )

A、“男低音”和“女高音”歌手同台演出,这里的“低”、“高”是指声音的响度

B、城市道路两旁修建隔音板是为了从声源处减弱噪声

C、人们利用“回声定位”原理制成的声纳系统可探知海洋的深度

D、医院中用“B超”诊病是利用声音传递能量

【答案解析】C

A、“男低音”和“女高音”歌手同台演出,这里的“低”指的是音调低,“高”是指音调高;该选项说法错误,不符合题意;

B、城市道路两旁修建隔音板是为了从传播过程中减弱噪声,该选项说法错误,不符合题意;

C、人们利用“回声定位”原理制成的声纳系统可探知海洋的深度,该选项说法正确,符合题意.

D、医院中用“B超”诊病是利用声音传递信息,该选项说法错误,不符合题意.

故选C.

6 . 关于声现象,下列说法正确的是:( )

A、声音的传播必须依靠介质

B、声音传播有时不需要介质

C、声音在水中传播的最快

D、真空可以传播声音

【答案解析】A

7 .

如图所示,玻璃缸的水中有金鱼,在鱼缸旁边拍掌,金鱼立即受惊,这时鱼接收到声波的主要途径是( )

A、鱼缸→空气→水→鱼

B、空气→水→鱼

C、鱼缸→水→鱼

D、水→鱼

【答案解析】B

8 . 下列环境中不能传播声音的是( )

A、月球上

B、海水中

C、钢管中

D、大气中

【答案解析】A

9 . 下列关于声音的说法中不正确的是( )

A、俗话说“隔墙有耳”,说明固体也能传声

B、“震耳欲聋”主要说明声音的音调高

C、“闻其声而知其人”主要是根据声音的音色来判断的

D、用超声波清洗钟表等精密仪器,说明声波能传递能量

【答案解析】B

10 . 自古长江三峡雄奇险秀,滔滔江水奔腾直下。北魏著名地理学家、散文家郦道元在其脍炙人口的《三峡》名篇中写道:“或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。”文中所描写船的平均速度约为( )

A、5km/h

B、50km/h

C、100km/h

D、500km/h

【答案解析】B

11 . 某百米短跑运动员,他的成绩为10秒,如果他在前5秒内的平均速度为9m/s;冲过终 点的时速度达到13m/s,那么他跑完全程的平均速度为 ( )

A、8m/s

B、9m/s

C、10m/s

D、11m/s

【答案解析】C

12 . 在学校运动会上,小明参加的项目是百米赛跑。起跑后,小明越跑越快,最终以12.5s的优异成绩获得冠军。关于上述小明的百米赛跑过程,下列说法正确的是( )

A、小明在前50m一定用了6.25s

B、小明每秒钟通过的路程都是8m

C、小明的平均速度是8m/s

D、小明的平均速度是8km/h

【答案解析】C

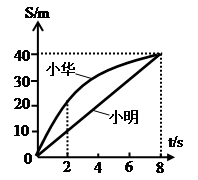

13 .

课外活动时,小明和小华均在操场上沿直线进行跑步训练。在某次训练中,他们通过的路程和时间的关系如图所示,则下列说法中正确的是( )

A、两人都做匀速直线运动

B、两人都不是做匀速直线运动

C、前2s内,小明跑得较快

D、全程中,两人跑步的平均速度相同

【答案解析】D

14 . 在学校运动会上,小明参加的项目是百米赛跑。起跑后,小明越跑越快,最终以12.5 s的优异成绩获得冠军。关于上述百米赛跑过程,下列说法正确的是( )

A、小明在前50 m一定用了6.25 s

B、小明每秒钟通过的路程都是8 m

C、小明的平均速度是8 m/s

D、小明的平均速度是8 km/h

【答案解析】C

15 . 小明同学骑自行车从家到学校,他通过前一半路程的平均速度为7m/s,通过后一半路程的平均速度为3m/s,则他全程的平均速度是( )

A、4.2m/s

B、5m/s

C、4.8m/s

D、4.5m/s

【答案解析】A

二.填空题

(共 8 小题)

1 .

“掩耳 盗铃”是大家非常熟悉的故事,从物理学角度分析盗贼所犯的错误是:既没有阻止声音的 ,又没有阻止声音的 ,只是阻止声音进入自己的耳

盗铃”是大家非常熟悉的故事,从物理学角度分析盗贼所犯的错误是:既没有阻止声音的 ,又没有阻止声音的 ,只是阻止声音进入自己的耳 朵。

朵。

【答案解析】产生;传播 (可以对换)

2 . 女高音与男低音中的“高”与“低”是指声音的___ _ __不一样,引吭高歌与低声细语中的“高”与“低”是指声音的_________不一样。

【答案解析】音调 响度

生活中有时用高,低来描述声音的强弱,而物理中用高,低来描述音调的高低。要能区分。生活中还有一些词语描述声音的特性,如脆如银铃说声音的音调高,震耳欲聋说声音的响度大,悦耳动听说声音的音色好。

3 .

如图所示实验,如果在月球上进行,挂在左边音叉旁的那个泡沫塑料球 _________ (选填“会”或“不会”)像图示那样弹起.

【答案解析】不会.

4 . 游乐场里的击鼓声是由鼓面的 产生的,鼓声通过 不断传入游客的耳中。

【答案解析】振动、空气。

5 . 课堂上老师讲课的声音是由声带的________产生的,它是通过________传入我们耳中的。我们能分辨出不同老师的声音,这主要是因为他们各人发出声音的________不同。

【答案解析】振动、空气、音色

6 . 将击响的音叉接触水面,会溅起水花,这表明:声音是由于物体的_________而产生的,在15℃的空气中声音大约每秒传播____________m.

【答案解析】振动;340

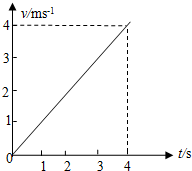

7 .

如图所示,是一个物体做匀变速直线运动的v-t图,该物体的加速度为______m/s2,0-4S内的平均速度为______m/s.

【答案解析】速度图象的斜率等于加速度,则该物体的加速度为a=

=△v △t

=1m/s2,4-0 4

图象与坐标轴围成的“面积”等于位移,则0-4s内的位移x=

×4×4=8m,所以0-4s内的平均速度为1 2

=. v

=x t

=4m/s.8 2

故答案为:1;4

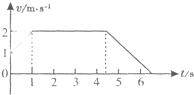

8 .

如图为某同学探究滑块运动规律的v-t图象.由图可知,滑块的初速度大小为______m/s,在0~1s内做______(填“匀速”或“匀加速”)直线运动,在2s末的速度大小为______m/s.

【答案解析】由速度时间图线可知,滑块的初速度大小为1m/s,在0~1s内,速度随时间均匀增加,做匀加速直线运动,2s末的速度大小为2m/s.

故答案为:1,匀加速,2.

三.解答题

(共 7 小题)

1 . 某人距离前方一座大山238m,那么,他就地击一掌,经过多长时间他才会听到回声?(设当时声在空气中的传播速度为340m/s)

【答案解析】人发出的声音经山崖反射后再传到人耳(回声),知道整个过程所走的路程是238m×2,声在空气中的传播速度为340m/s,故利用速度公式可以求出经过多长时间他才会听到回声.

声音所走的路程是S=238m×2=476m,知道声音在空气中的传播速度是340m/s,故声音所传播的时间是:据V= 可知,t=

可知,t= =

= =1.4s.

=1.4s.

答:经过1.4s他才会听到回声.

2 . 一汽车停靠在平直的公路上,在汽车的正前方有一座峭壁,司机鸣笛后8s听到由峭壁反射回来的回声,求汽车与峭壁之间的距离.(设当时气温为15℃)

【答案解析】司机鸣笛后,声音传到山崖返回汽车时,由于汽车停靠在平直的公路上,在这段时间内,声音通过的路程是汽车与山崖距离的2倍,根据速度公式求解.

在t=8s的时间内,声音传播的距离:

s=vt=340m/s×8s=2720m,

汽车与峭壁之间的距离: ×2720=1360m.

×2720=1360m.

答:汽车与峭壁之间的距离为1360m.

3 . 小新在一次学校组织的郊游中,为了测出到人悬崖壁的距离,他对着悬崖壁喊了一声,10秒后他听到了回声;当他走近悬崖壁时,对着悬崖壁喊却听不到回声.请同学们帮小新算出他在第一次叫喊时到悬崖壁的距离是多少米,解释为什么第二次叫喊却听不到回声呢.

【答案解析】本题有两问.

第一问是计算题,根据声速和声音传播时间计算距离,依据公式s=vt,然后再除以2;

第二问是问答题,考查人耳听到回声的条件.

(1)

根据v= 得,

得,

s=vt

=340m/s×10s

=3400m =

= ×3400m

×3400m

=1700m

即:他在第一次叫喊时到悬崖壁的距离是1700米.

(2)答:人耳能辨别出原声和回声的时间间隔必须大于0.1s,在第二次时因为小新离悬崖太近,回声返回到小新处时间小于0.1s和原声混在一起,故耳朵区分不了.

4 . 一辆汽车从甲地驶往乙地,共用了1个小时时间,前20分钟内的平均速度是30km/h,后40分钟内的平均速度是60km/h,则该汽车在这1小时内的平均速度是多少km/h?

【答案解析】由速度公式的变形公式求出汽车前20min与后40min的路程,然后求出1h内汽车的路程,最后由平均速度公式求出汽车的平均速度.

∵v= ,

,

∴汽车前20min的路程:

s1=v1t1=30km/h× h=10km,

h=10km,

后40min内汽车的路程:

s2=v2t2=60km/h× h=40km,

h=40km,

汽车总路程:

s=s1+s2=10km+40km=50km,

汽车总的平均速度:

v= =

= =50km/h;

=50km/h;

答:汽车在这1小时内的平均速度是50km/h.

5 . 小林家距离学校约2100m,他每天骑自行车上学需要11min40s.小林上学的平均速度为多少?

【答案解析】知道小林的路程和时间,根据公式v= 求出其速度.

求出其速度.

已知:路程s=2100m,时间t=11min40s=700s

求:小林上学的平均速度v=?

小林上学的平均速度:

v= =

= =3m/s.

=3m/s.

答:小林上学的平均速度为3m/s.

6 . 一河流中有甲乙两码头,设当时河水流速V1,船在静水中航行速度V2,求该船往返甲、乙两码头的平均速度多大?

【答案解析】知道水流速度和小船在静水中航行的速度,先求出顺流速度,再求出逆流速度,根据速度公式,分别求出逆流航行时间、顺流航行时间,利用总路程除以总时间求船往返一次行驶的平均速度.

设甲乙两码头的距离为s,

∵水流速度是v1,小船在静水中航行的速度v2,

∴船顺流速度:

v=v1+v2,

船顺流用的时间:

t1= ,

,

船逆流速度:

v′=v2-v1,

船逆流用的时间:

t2= ,

,

船往返一次行驶的总时间:

t=t1+t2= +

+ ,

,

船往返甲、乙两码头的平均速度:

v= =

= =

= .

.

答:该船往返甲、乙两码头的平均速度是 .

.

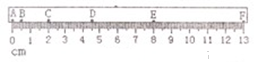

7 .

在“探究速度的变化”的实验中,小明用频闪照相机记录了小球从A 点沿直线运动到F 点的过程,如图所示.若频闪照相机每隔0.2s闪拍一次,请你根据图片完成下列问题:

(1)小球从A点到F点的运动是什么运动?

(2)小球从A点运动到F点所用的时间是多少?

(3)小球在AF 这段路程上的运动速度是多少m/s?

【答案解析】(1)通过观察相同的时间间隔内,小球通过的路程大小,判断小球做何种性质的运动;

(2)AB、BC、CD、DE、EF的时间间隔相同,根据时间间隔数求出从A点到F点的时间;

(3)读出小球在AF这段路程上的距离,根据公式v= 求出速度.

求出速度.

(1)由图可知,小球在相同的时间间隔内,通过的路程越来越大,所以小球做变速直线运动;

(2)AB、BC、CD、DE、EF的时间间隔相同,都是0.2s,所以小球从A点运动到F点所用的时间是tAF=0.2s×5=1s;

(3)小球从A点运动到F点运动的路程为sAF=12.5cm=0.125m,

小球从A点到F点的平均速度:

v= =

= =0.125m/s.

=0.125m/s.

答:(1)小球从A点到F点的运动是变速直线运动;

(2)小球从A点运动到F点所用的时间是1s;

(3)小球在AF 这段路程上的运动速度是0.125m/s.